Accueil

Zellige, les mosaïques marocaines traditionnelles

Les travailleurs d'une usine de mosaïque traditionnelle à Fès démontrent leur savoir-faire à différentes étapes du processus de fabrication complexe de la mosaïque marocaine séculaire, le Zellige.

L'ARTISANAT MAROCAIN

Auteur : Hakim Safadi

Magnifique ! Mais quelle passion, et quelle patience de tous ces « mâallems » (maîtres-artisans), souvent inconnus, qui manipulent avec tant de dextérité toute une panoplie de matières premières provenant de différentes régions du Maroc !

Je vous invite donc à découvrir, ou redécouvrir cet art, pratiqué déjà depuis la préhistoire par les berbères, premiers habitants du Maroc. Pour répondre aux besoins de la vie courante, les artisans ont notamment travaillé des matières premières comme la laine, le fer, le cuivre, l’or, l’argent, le bois, ou encore l’argile, pour produire des tapis, des bijoux, des tables, ou des ustensiles en poterie, tels que les tajines, les cruches, les vases, etc…

De par sa position géographique, le Maroc a toujours été à la croisée des chemins et a connu d’importants mouvements migratoires qui ont apporté, grâce à la sédentarisation de certaines populations, différentes cultures et traditions. Ce mélange de civilisations a façonné un cachet particulier à cet art ancestral, aujourd’hui source de revenus de quelques 2,4 millions de personnes qui opèrent dans plusieurs secteurs de l’économie nationale. C’est ainsi que nous assistons à l’émergence de nouvelles formes d’artisanat, particulièrement après l’arrivée de la dynastie des Idrissides à la fin du 8ème siècle, où on trouve le travail de la poterie, de la céramique, du bois, du cuir, ou celui des métaux (comme l’or, l’argent, ou le cuivre).

Sans prétendre être exhaustif, nous citerons quelques métiers qui nous semblent être typiques ou qui présentent quelques spécificités, tels que le travail de la mosaïque (le célèbre zellige de la ville de Fès), la sculpture sur cuivre, bois, pierre ou plâtre, la broderie des tissus ou encore le métier à tisser des tapis berbères, ou celui des renommés tapis « rbatis »de la région de Rabat-Salé, etc...

Ces métiers, pratiqués par les « mâallems », ont permis de former, durant plusieurs générations, des jeunes artisans qui, bien souvent d’âge mineur, étaient obligés d’intégrer le monde du travail, pour assister leurs familles à subvenir aux besoins quotidiens de la vie. Il faut toutefois signaler que la législation en vigueur essaye de réguler le secteur en interdisant aux mâallems (maîtres-artisans) d’employer des mineurs, mais nous constatons, hélas, l’existence de certaines infractions qui trouvent souvent réponse dans l’intention d’assurer une formation des jeunes, afin de perpétuer l’existence de cet art ancestral.

Passons à présent en revue quelques métiers de l’artisanat marocain, reprenant les spécificités de quelques régions ou villes du Maroc :

Le métier à tisser

La laine, provenant du bétail local, servait non seulement à produire le textile destiné à la confection des djellabas pour hommes et des tuniques pour femmes (appelées « haïks »), mais aussi à tisser des tapis pour orner l’intérieur des habitations. Les berbères, tisserands précurseurs en la matière, ont confectionné des tapis de toutes sortes, inspirés de leur mode de vie. Ainsi, à l’époque du nomadisme, les berbères illustraient dans les motifs des tapis, le paysage environnant, avec des animaux ou des scènes de la vie quotidienne. C’est souvent un tapis sans contour qui était confectionné à cette époque, pour exprimer la liberté de l’errance pratiquée par les berbères d’antan. Plus tard, durant l’ère de la sédentarisation des tribus, une nouvelle symbolique a été introduite, où on trouve des tapis avec un contour qui délimite la scène représentée sur le tapis, avec un foyer au centre et une symétrie des objets représentant des images de l’époque…

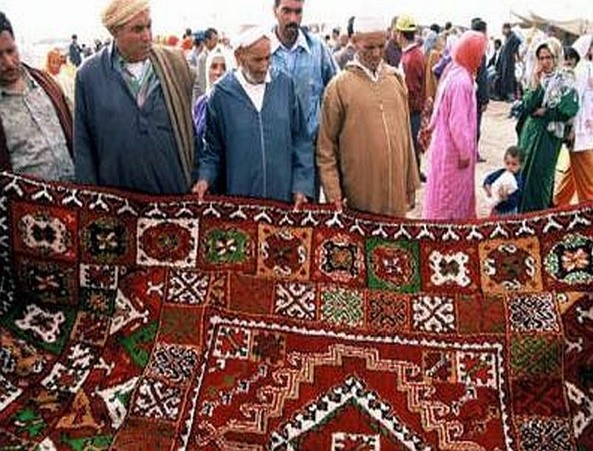

Métier à tisser Tapis berbères au Sud du Maroc

Tapis berbère sans contour Tapis berbère avec contour

Vente d’un tapis berbère au souk Tapis « r’bati » (région de Rabat)

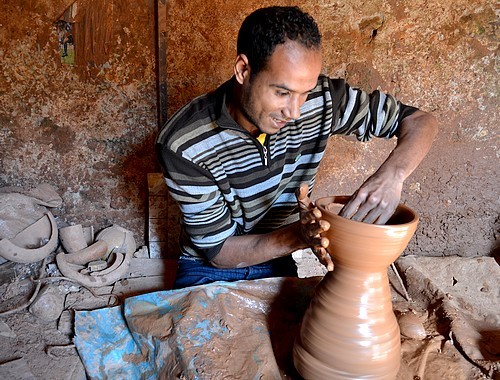

Le travail de l'argile (poterie)

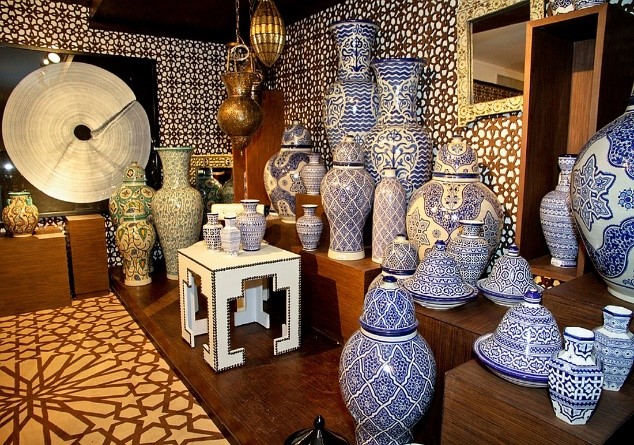

Quelques régions excellent dans ce domaine, notamment celle de Fès avec la typique poterie bleue, ou au centre avec les villes de Rabat-Salé, et également au Sud dans les villes de Safi et Marrakech. Cet art, traduisant le lien intime de l’homme avec la terre, se perpétue depuis des siècles, voire des millénaires dans certaines régions du monde, telles qu’en Egypte ancienne où des poteries ont été découvertes entre 6.000 et 10.000 ans avant Jésus Christ, ou bien en Perse antique, en Chine, ou encore chez les romains, les grecs et les arabes, où la céramique était utilisée tant en architecture, que pour servir de décor interne des logements.

Toutefois, au Maroc, la poterie reste une tradition locale, se rattachant historiquement à l’art musulman, avec une création spécifique à chaque centre de production (céramique bleue de Fès, poterie marron de Marrakech, etc…).

Céramique bleue de Fès Mâallem - potier

Poterie de Salé Poterie de Marrakech

Si à Fès ou Marrakech on trouve toute une variété d’artisans qui travaillent le bois, le plâtre, le cuivre, le cuir, le tissu, etc…, les artisans de Safi se sont spécialisés dans le travail de la poterie, donnant à leur ville le titre de « capitale mondiale de la poterie ». C’est sur la fameuse « Colline des potiers », que s’installent les premiers potiers de la ville, profitant du passage d’un petit cours d’eau nommé « Oued Chaâba », pour extraire sur ses rives de riches couches d’argile qui constituent la matière première pour le travail de la poterie. Dailleurs, depuis 1924, la Colline des potiers est classée monument historique et patrimoine culturel de la ville de Safi.

Magasins sur la Colline des potiers - Safi Mâallem potier - Safi

Le travail du bois

On distingue deux grands domaines de travail du bois :

- Le travail exécuté par des menuisiers-artisans qui sculptent, sur des grandes surfaces planes, des décors arabesques. En général, il s’agit de panneaux muraux des plafonds, ou pans des portes de riads et mosquées ;

- Le travail réalisé par des artisans qui utilisent le bois du thuya (en arabe « Al Âarâar »), notamment dans la ville d’Essaouira, pour confectionner des objets à usage domestique et/ou décoratif, tels que les boites à bijoux, les plateaux, les coffrets, les petites tables de service, et exceptionnellement les grandes tables circulaires pour les salles à manger marocaines. La spécificité des objets fabriqués par les artisans d’Essaouira réside dans la subtile combinaison du bois du thuya avec celui du citronnier, pour réaliser les fins décors de la marqueterie locale.

Menuisier-artisan Plafond Mosquée Hassan II - Casablanca

Menuisier-artisan Plafond Mosquée Hassan II - Casablanca

Marqueterie moderne Marqueterie traditionnelle

Le travail du cuir

Le travail du cuir occupe une place importante dans l’activité des ménages. La production est répartie sur deux pôles :

› Les produits destinés à l’export, avec une part de marché de l’ordre de 60%. Il faut signaler que les entreprises qui travaillent à l’export, concentrent leur production sur la fabrication de la chaussure, produit phare de ce secteur avec 80% des exportations. Viennent en seconde position les peaux et cuirs traités dans les tanneries, avec environ 12% des exportations, et enfin les articles de la maroquinerie (sacs, poufs, babouches) et vêtements (blousons et jupes en cuir), qui occupent la 3ème place, avec 8% des exportations.

› Les produits consommés sur le marché local, avec 40% du marché global du cuir. Autant le secteur orienté vers l’export est constitué d’entreprises structurées, celui fournissant des articles destinés au marché local est composé d’artisans qui travaillent individuellement, ou au mieux dans des coopératives artisanales ou des petits ateliers, forcément moins bien structurés que les entreprises de taille plus importante.

Babouches pour femmes Poufs en peau d’ovins

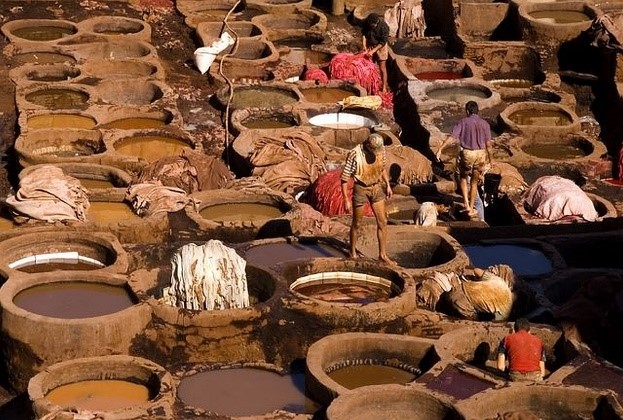

Néanmoins, la confection du cuir demeure une tradition perpétuée dans la culture des grandes villes artisanales du pays, telles que Meknès, Rabat-Salé et bien évidemment Fès et Marrakech, où les tanneries constituent un passage obligé des touristes, qui s’émerveillent devant le travail des tanneurs marocains. Cet art, pratiqué depuis le XIIème siècle, sous la dynastie des Almohades, utilise des matériaux et techniques ancestrales.

Si les tanneries de Marrakech et de Taroudant sont suffisamment visitées par les touristes, celle de Chouara, à Fès, reste la plus renommée avec ses 1.200 bassins, où s’affairent quelques 500 ouvriers qui travaillent les peaux d’ovins, de bovins ou de caprins, selon un procédé traditionnel, déployé sur trois phases de production :

• D’abord le lavage des peaux pendant plusieurs jours, dans les bassins remplis de chaux, d’ammoniac et de fiente de pigeons ;

• Puis la teinture des peaux dans les cuves, pour obtenir différentes couleurs avec des produits végétaux naturels : la fleur de pavot pour le rouge, le henné pour l’orange, la menthe pour le vert, l’indigo pour obtenir le bleu,le bois de cèdre pour le brun et le safran pour le jaune ;

• Enfin le rinçage des peaux, et leur séchage au soleil, pendant au moins trois jours.

Tannerie de Marrakech Tannerie de Fès

Cependant, avec le progrès technique, les tanneries mécanisées se multiplient. Comme dans toute industrialisation, les investisseurs recherchent l’augmentation de la productivité. Le contact direct de l’homme avec les produits chimiques est peut-être moins fréquent, mais les rejets après la production, créent de nouveaux problèmes écologiques, polluant l’environnement des sites industrialisés. Force est de constater que l’impact négatif des eaux usées sur l’environnement, a exhorté les autorités à lancer un « programme national d’assainissement liquide ». Les eaux usées sont canalisées vers une station de déchromatation qui, grâce à un procédé de décantation, permet de récupérer le chrome, après le filtrage dans une cuve de stockage d’eau polluée. Ainsi, sur 50 mètres cubes d’eau polluée, on récupère quelques 2.500 kg de chrome. Il faut signaler que le fleuve Sebou est déjà très pollué, ce qui a poussé la ville de Fès à arrêter un programme d’assainissement des eaux, en construisant une station d’épuration, dont le budget est estimé à 1 Milliard de DH (environ 90 Millions d’Euros).

La sculpture sur plâtre

La sculpture sur plâtre (le « gebs » en marocain), réalise des décorations sur des grandes surfaces architecturales (plafonds des mosquées, des riads, des salons marocains, etc…). Le « gebs » est appliqué sur différents types de motifs (rosaces, frises concentriques, etc…). Outre ces motifs, le plâtrier sculpte sur certaines surfaces planes, des calligraphies en arabe, généralement des citations du Coran

.

Gebs sur plafond de salon marocain

Un chef-d’œuvre d‘artisanat marocain (plâtre & zellige fassi)

La sculpture sur pierre

La sculpture sur pierre des façades et colonnes de certains bâtiments (mosquées, entrées de villa, ou grandes portes de médinas limitant les remparts, etc…) est réalisée par des artisans-tailleurs de pierre, pour décorer et embellir les façades, donnant un cachet particulier à la construction.

Ci-après, un bel exemple de cet art ancestral, pratiqué sur la façade de la renommée « Bab Mansour » à Meknès ou « Bab Boujloud » à Fès.

Bab Mansour - Meknès

Bab Boujloud - Fès

Le travail du fer

Depuis des siècles, le travail des métaux occupe une place importante dans l’artisanat marocain. Sans aller dans les détails, voici quelques illustrations du travail des métaux, (fer forgé, cuivre, bronze, argent, or, etc…).

La ferronnerie est principalement présente dans les villes de Fès, Safi, Marrakech, El Jadida, et bien sûr Casablanca. Le métal, source de créativité, donne naissance à des objets utilitaires et décoratifs. Outre les grilles des fenêtres et balcons, ou celles des portails en fer forgé, les artisans façonnent une grande diversité d’appliques, de lanternes, ou bien des cadres de miroirs, etc…

Lampes en fer forgé

Tables de jardin en fer forgé et mosaïque

Le travail du cuivre

Le travail du cuivre bénéficie aussi d’une place de choix dans l’artisanat marocain, notamment à Fès et Marrakech. A Fès, le quartier « Seffarine » de l’ancienne médina, regroupe bon nombre d’artisans qui travaillent le cuivre. Ces artisans, experts en dinanderie, travaillent le cuivre qu’ils martèlent ou cisèlent pour façonner des articles de toute beauté, tels que les plateaux pour servir le thé, les lave-mains, les tables de service sur des pieds en bois ou métalliques, les seaux pour le bain maure, les pilons, les chandeliers, etc…

Lave-mains Service à thé

Maître - artisan en dandinerie Pilon en cuivre

Le travail des bijoux

La bijouterie ne saurait échapper au travail des artisans-bijoutiers, tant elle est convoitée, non seulement par les touristes, mais aussi et surtout par les femmes marocaines, très charmées par les objets de parure. Il faudrait peut-être rappeler qu’il existe trois grandes catégories de bijoux au Maroc :

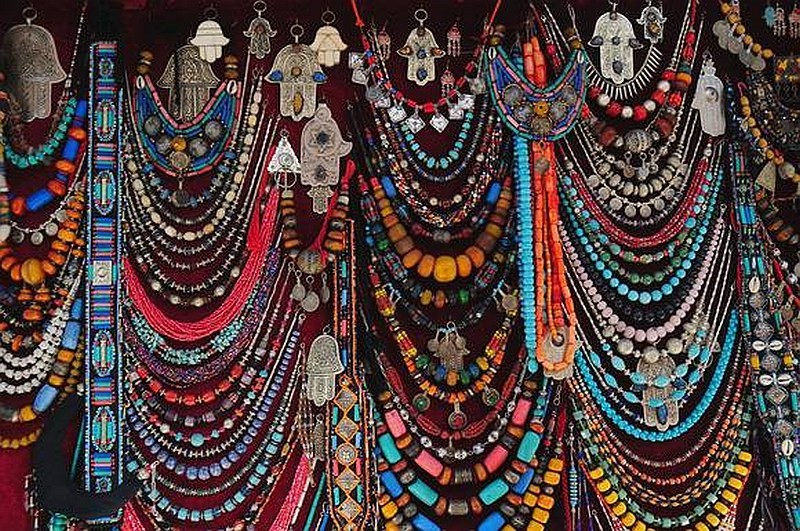

• La bijouterie de fantaisie, généralement à très bon marché, est fabriquée avec des métaux de second rang par rapport aux métaux précieux. Ces métaux, comme le nickel, le zinc, l’aluminium ou l’étain, dont la qualité n’a aucune commune mesure avec l’or ou l’argent, sont destinés à la fabrication de masse pour inonder les souks de produits destinés aux familles à faibles revenus, mais aussi aux touristes ravis d’acheter des cadeaux-souvenirs à des prix très abordables, ne dépassant guère les 100 DH. Il s’agit en général de bracelets, de colliers, de bagues ou boucles d’oreilles, ou de simples symboles tels que la fameuse « Main de Fatima » ou la « Croix du Sud », etc…Certains articles sont incrustés avec du verre de différentes couleurs pour donner une ressemblance avec les vrais bijoux en or ou en argent.

Bijouterie de fantaisie (cadeaux - souvenirs)

Bijouterie de fantaisie (cadeaux - souvenirs)

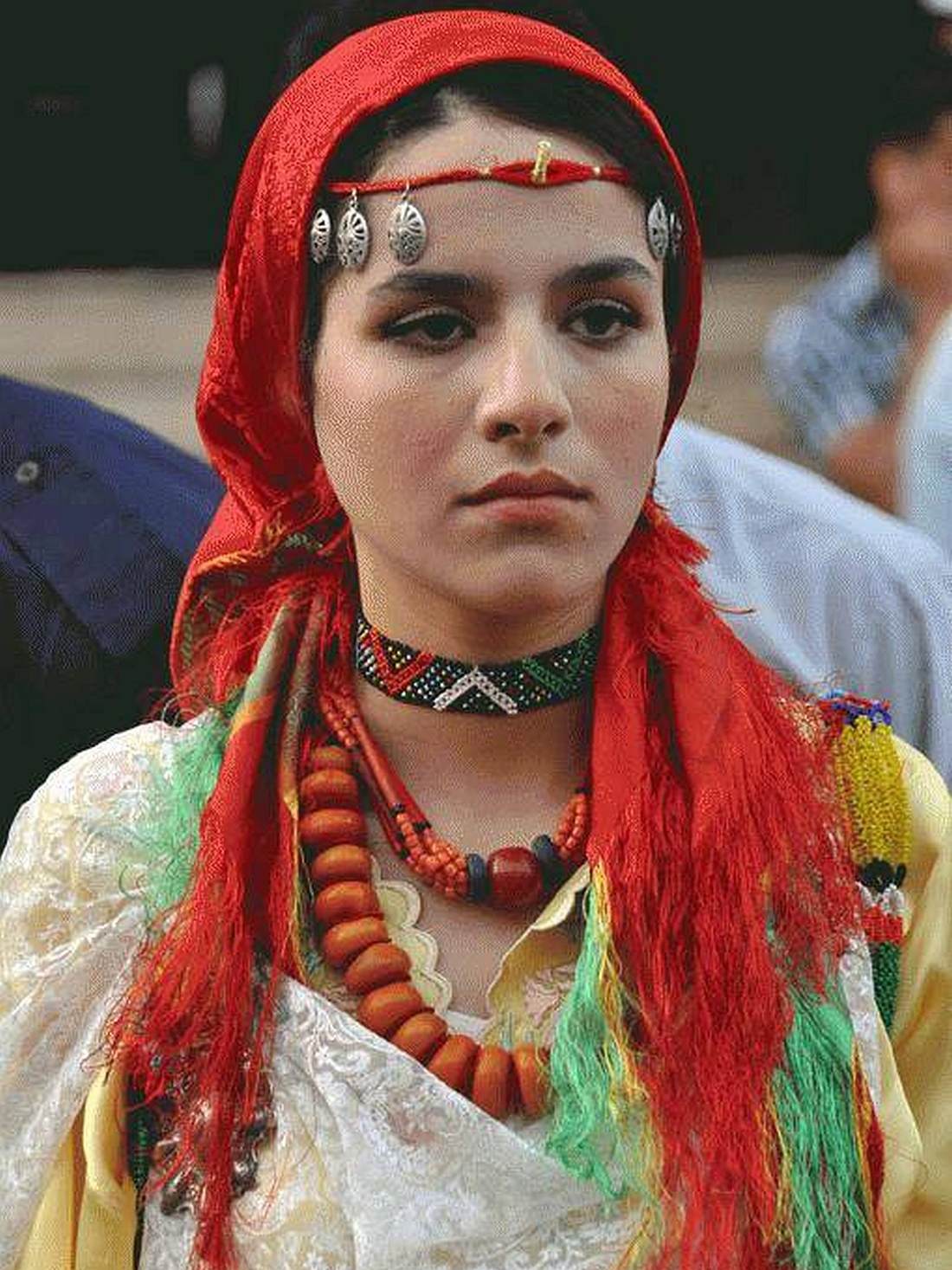

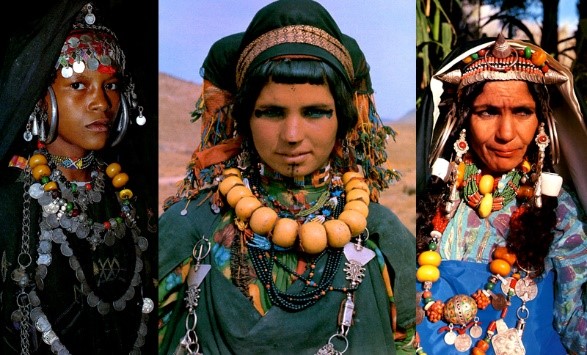

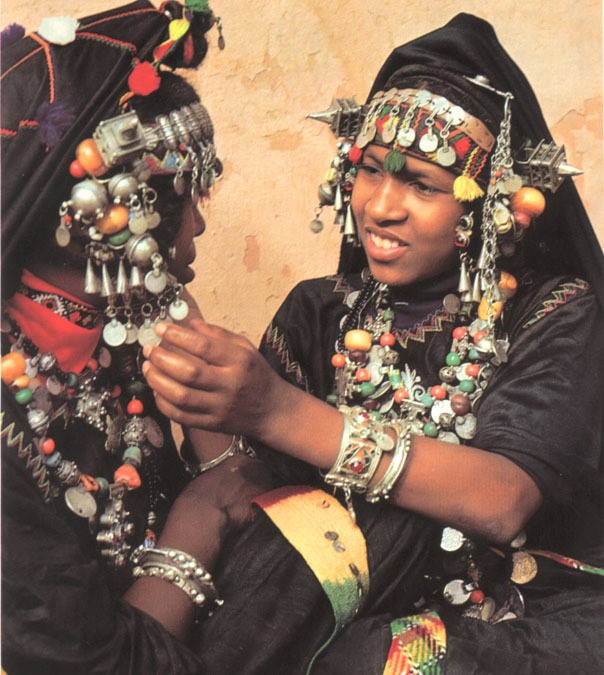

• Les bijoux destinés au monde rural, notamment ceux portés par les berbères vivant dans les provinces de Souss-Massa et dans le grand Sud marocain (Ouarzazate - Zagora). Ces bijoux, plus somptueux et plus nobles que les précédents, sont portés par des femmes qui exhibent des parures d'argent ou de bronze, dévoilant de multiples floraux ou motifs géométriques. Outre ces parures, les femmes portent des « frontaux » (bijoux sur le front) et d’autres bijoux sur la poitrine, qui arborent de beaux colliers en ambre, ainsi que des fibules (triangles en argent ciselé et orné de pierres colorées), pour fixer les pendants des tuniques, appelées aussi « selham ».

Les femmes berbères ont une préférence pour les bijoux en argent qui, à l’origine, étaient réalisés par des artisans juifs marocains. Mais aujourd’hui, dans le Sud marocain, nous trouvons de belles créations de bijoux traditionnels, réalisés par des artisans berbères, ce qui donne parfois un aspect spécifique aux bijoux (notamment les fibules ou les gros bracelets), pour symboliser les coutumes et appartenance communautaire à la région de leur fabrication. Ainsi, dans les bijouteries de Tiznit (ville considérée comme étant la capitale des bijoux en argent), ou dans les souks de Tafraoute et Inezgane, on peut trouver de très belles pièces en argent, appartenant à une époque ancienne et dont la valeur marchande peut atteindre de coquettes sommes d’argent. Il faut peut-être rappeler que certains bijoux servaient non seulement comme objets de parure, mais également d’armes défensives, ce qui explique le décor des formes en pointe sur les bijoux « frontaux » et sur certains bracelets, pour que la femme puisse se défendre en cas d’une éventuelle agression dans les champs où elle travaillait.

Bijoux ruraux berbères (argent et ambre)

Bijoux ruraux berbères (argent et ambre)

Bijoux en argent - Sud du Maroc Bijou «frontal » avec des pointes

• Les bijoux citadins sont utilisés par des femmes dont le goût est plutôt porté vers les métaux précieux (or et argent). Pour celles dont les conditions matérielles sont plus aisées, elles optent pour des bijoux en or, rehaussés de pierres précieuses (diamant ou émeraude), afin de montrer leur richesse lors des grandes occasions (fiançailles, mariages, baptêmes, etc…).

L’or, généralement de 18 carats, est finement ciselé et peut être serti de pierres précieuses, comme les émeraudes,diamants, grenats, ou encore les rubis, donnant au bijou une grande somptuosité. Les joailliers consacrent aux bijoux un travail d'une exceptionnelle pureté de lignes, avec des dessins géométriques et des motifs floraux.

Collier citadin en argent Ceintures en or 18 carats - Fès

Comme signalé plus haut, nous avons donné juste un aperçu sur quelques métiers phares de l’artisanat marocain qui compte environ 70 métiers. Pour ne pas trop ennuyer le lecteur, nous terminerons ce modeste article en donnant quelques chiffres-clés :

Considéré comme un secteur à forte valeur ajoutée, l’artisanat marocain emploie quelque 20 % de la population active (soit environ 2,4 millions de personnes), et contribue à hauteur de 10% au PIB du Maroc. Dans le cadre d’un plan de développement à moyen terme, le Ministère de l’Artisanat avait recommandé une stratégique à l’horizon 2015, envisageant notamment de doubler le chiffre d’affaires global du secteur à contenu culturel, pour atteindre 24 Milliards de DH, et multiplier par 10 les exportations formelles. Selon les prévisions pour la période 2007-2012, il était envisagé de créer 117.500 emplois, répartis entre :

- les « producteurs d’envergure » : 37.200 emplois ;

- les « PME » (petites et moyennes entreprises) : 13.750 ;

- les « nouveaux mono-artisans et employés de TPE (très petites entreprises) : 66.500.

Qu’en est-il des réalisations ? Selon les données affichées par le Ministère de l’artisanat, on peut constater avec satisfaction, que les réalisations pour la période 2007-2012, ont enregistré des chiffres dépassant les prévisions. Ainsi, pour cette période, le chiffre d’affaires a augmenté de 13% et le nombre des entreprises, toutes tailles confondues, a atteint 700 unités (soit 234% des prévisions), enregistrant la création de 40.886 postes d’emplois. Le secteur de la formation n’est pas en reste et a enregistré quelques 17.700 lauréats de la formation professionnelle.

Concernant les exportations, et par rapport à 2015, un taux de croissance de 12% a été enregistré au cours du 1er trimestre de 2016, atteignant un chiffre d’affaires de 120 Millions de DH. Les pays d’Europe se maintiennent en 1ère place pour l’import des produits de l’artisanat marocain, avec 44% du chiffre d’affaires, dont 19% pour la France, la plaçant au premier rang des importateurs européens. l’Allemagne, premier importateur en 2015, occupe la 2ème place en 2016..

Quant aux Etat Unis d’Amérique, ils confirment leur intérêt grandissant à l’égard des produits artisanaux marocains, réalisant une part de 22% du chiffre d’affaires à l’export.

Sur le plan national, ce sont les villes de Marrakech et Casablanca qui se taillent la part du loin, voisinant les 75 % des exportations.

ČMSPS - 11.03.2018